全国から先生が集まりました!シン・茨城教育サミットinつくば・笠間・大洗|イベントレポート

2025年8月7日・8日、シン・茨城教育サミットを開催しました!

今回は2日間にわたり、1日目はつくば市、2日目は笠間市・大洗町にて

意見交換や視察を行いました。

学校の先生をはじめ県内外から多くの方にご参加いただき、とても有意義な時間となりました。

お忙しい中、ご参加いただき、誠にありがとうございました!

本イベントは、一昨年の「第1回いばらき教育サミット」、昨年の「先生のための充電セミナー」を経て生まれた新たな試みです。

「茨城と首都圏近郊の学校の熱い思いをもつ先生方どうしが学び合い、交流を深める場を提供し、もっともっと教育を盛り上げたい」

そんな思いをもとに企画しました。

サミットとセミナーを融合させた新たなイベントのレポートをお届けします!

1日目 アントレプレナーシップ体験&セミナー・懇親会

オリエンテーション・自己紹介

最初のプログラムは、つくば駅近くの”co-en” にてオリエンテーションと自己紹介を行いました。今回初めて参加された方も、過去に参加された方もこの後に続くプログラムに向けて、楽しそうに交流されていました。

アントレプレナーシップに触れる

つくば研究支援センター(TCI)

その後、バスで「つくば研究支援センター(TCI)」へ移動し、アントレプレナーシップに触れる現地ツアーを実施しました。

TCIは、「つくば」発の先端技術を活用し、新たなビジネス創出と成長を支援。多様なオフィス・ラボ提供やインキュベーションマネージャーによる伴走支援、資金調達、技術提供など、起業家を支える充実したサポートを行っています。

まず、ベンチャー・産業支援部主任の池田衣澄さんから、TCIの概要と子どもたちを対象としたアントレプレナーシップ教育イベントについてお話しいただきました。

その後、スタートアップが利用するラボなどの施設を見学し、充実した環境に先生方からも関心が寄せられ、大変好評で充実した時間となりました。

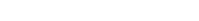

続いて、株式会社センシアテクノロジー代表取締役の金澤周介さんより、新製品のデモ紹介に合わせて、社会人が起業することと学生が起業することの大きな違いについてお話しいただきました。

「社会人になる前、すなわち学生ほどアントレプレナーシップを発揮しやすい状態はない」

社会人(多くの場合は被雇用者)が起業を目指す場合、勤務先との線引きや、家族を養う経済的な不安などの現実的な制約があり、多くの人がここでブレーキをかけてしまいます。

一方、学生は経済的・社会的責任が比較的少ないため、アイデアと実行体制さえ整えば、起業という貴重な経験を積むことができます。近年では初期費用も抑えられ、リスク少なく大きな学びを得られる環境が整っています。活動を終える場合も、会社の清算で一区切りつけられ、その経験は将来に必ず活きてきます。

と、熱意あるお話を聞かせていただきました。

金澤さんご自身も国立研究開発法人産業技術総合研究所を一時休職し、株式会社センシアテクノロジーを設立されました。

アントレプレナーシップを発揮しやすい学生はもちろん、社会人も起業経験を積むことは大きな成長の機会になるのではないでしょうか?

最後に、株式会社エンザイム・センサの新舘啓子さんより、バイオ教育への貢献についてお話しいただきました。

株式会社エンザイム・センサではアミノ酸・糖・有機酸の酵素法比色測定キットの開発・製造・販売を行っています。専門家の領域である食品分析を、いかに簡便にするかという課題に取り組んでいます。この簡便なキットを活用し、地域社会への貢献活動として子どもを対象とした科学実験教室なども開催しています。

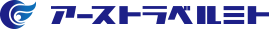

今回は小学生向けに開催されているアミノ酸測定の実験を先生方に体験していただきました。実際に標準液、昆布だし1、昆布だし2といった試料を発色させLED比色計にセットし測定を行いました。

発色液を加えた昆布だしは、濃度が高くなるにつれて色も濃く変化し、それに伴って測定値も高くなりました。目の前で試料の色が変わり、先生方からも大盛況でした!

実践発表

“co-en”に戻ってからは、茨城県観光誘客課の松村さんと公益財団法人日本修学旅行協会の中出三千代さんにご挨拶いただき、弊社の会社紹介を実施。

その後、3名の先生に各学校の教育旅行や探究学習について実践発表をしていただきました。

1校目は関東学院中学校高等学校 新堀雄介先生より、新しい教育旅行とその評価についてお話しいただきました。

関東学院中学校高等学校では全国でも珍しく地域で取り組む6年間の体系的なプログラムを実施していて、課題解決学習や発表にとどまらず、実際に社会で活躍する地域の人に会いに行くことを重視している点が大きな特徴です。

◆6年間の流れ◆

〖中学生〗

横浜探究・筑波ツアー・まるごと広島長崎

〖高1QST(Quest Short Tour)〗

全国12カ所を少人数で訪問し社会課題の現場で地域人財と共感するプログラム

〖高2QDJ(Question Design Journey)〗

沖縄・台湾で様々な課題に取り組む人との対話と共感を通じて「自分の問い」を深めるプログラム

〖高3〗

これまでの活動をもとにリサーチクエスチョンを設定、その仮説を検証するための研究計画書を作成。探究成果を進学や将来の進路につなげる集大成のステージ

探究プログラムを通じて、生徒一人ひとりが「自分だけの問い」を見つけ、進学に向けた明確な目的意識と将来のビジョンを自ら描けるよう全力でサポートしています。「自分だけの問い」とは、生徒が理想とする社会実現のための課題であり、探究活動の出発点となるとのことです。

2校目は武蔵高等学校中学校 加藤十握先生より、新たなる地域探究教育旅行へのチャレンジについてお話しいただきました。

同校では学年単位で地域探究旅行を実施。2019年から中学2年生を対象に群馬県みなかみ町周辺で民泊実習を行うなど、総合的な学習の時間を活用し、年間を通じて段階的に地域学習を進めています。

事前授業の段階からグループ活動や対話を重視し、現地で生徒が地域の人々と自然に対話できる姿勢を育成されています。学校の閉鎖性を打破するため外部人材を積極的に受け入れ、生徒が外部交流に慣れ、現地で心を開く準備を整えることの重要性を認識しています。

さらに、中学生・高校生が参加する「SDGs地域探究ツアー」を企画し、人口減少や少子高齢化といった課題の再認識や、持続可能な地域の魅力発見を目指しています。現地の方との対話やフィールドワークを通じ、単なる見学でなく自ら地域の本質に触れる機会となっています。

一方、多くの学生は地域の魅力や強みを積極的に探す意識が乏しく、マイナス面に目が向きがちであり、地域の良さや可能性に目を向け、前向きな発想を育てることが重要です。

今後は地域の魅力発掘と三位一体の協力体制を維持しながら、地域探究活動を継続していきたいと今後についても熱く語られていました。

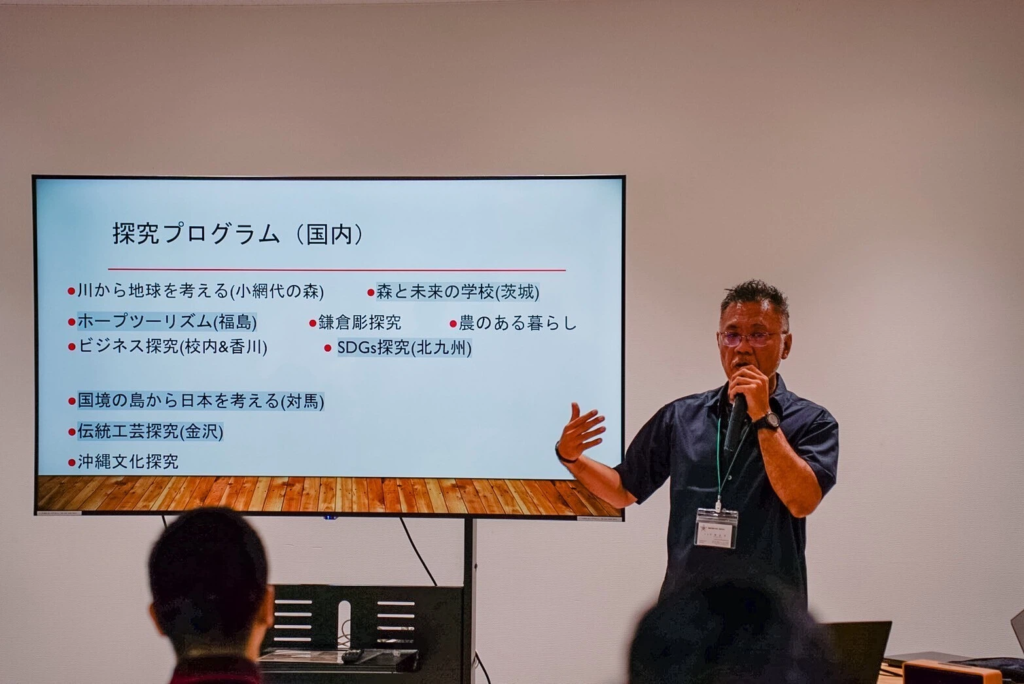

3校目は鎌倉学園中学校・高等学校 平野弘幸先生より、探究についてお話しいただきました。

同校の探究活動は冬休みや夏期講習の時間を活用し、希望者が参加する多様な学習プログラムとして実施。2022年からは総合探究の時間が本格導入され、修学旅行や林間学校も総合学習の一環となっています。

プログラムには世界遺産探究、ヨーロッパ探究、伝統工芸探究、農業体験、福島第一原発フィールドワークなど多彩な内容があり、高校1・2年生は「課題設定→計画・実行→成果発表(動画作成)→次の問いの設定」という4段階のサイクルを繰り返します。

ホープツーリズムやSDGs探究など豊富な探究プログラムを導入していますが、一方で問題としてプログラム数が増えると担当教員の負担が増えてしまい運営が困難になったり、担当教員の退職等でプログラムが中断するリスクがあることを懸念されていました。

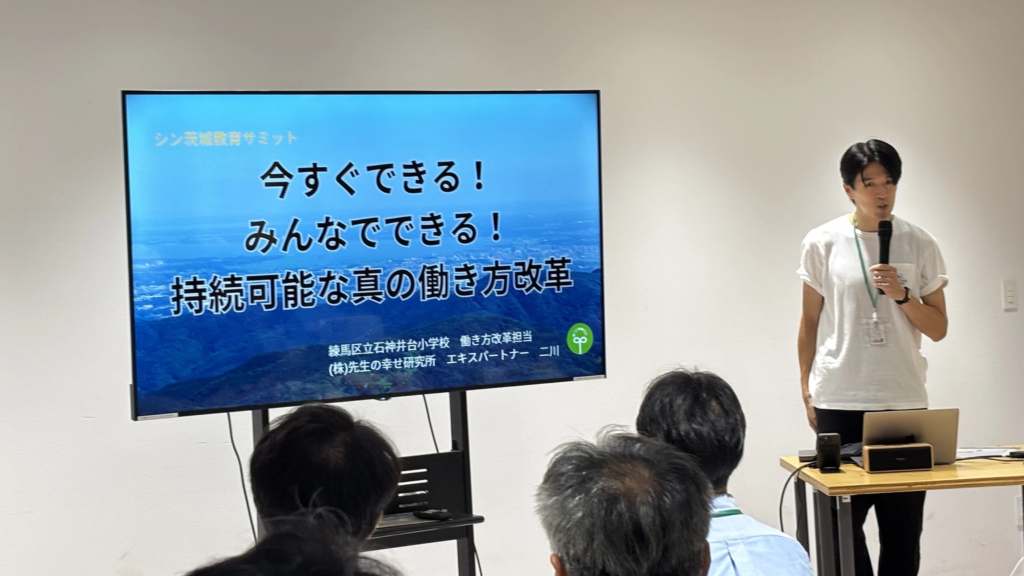

先生のための夏休み充電セミナー「今すぐできる!みんなでできる!持続可能な真の働き方改革」

実践発表の後は二川佳祐先生より学校の働き方改革についてのお話とワークショップを行いました。

働き方改革の真の目的は労働時間短縮だけでなく、教育の質向上と教員の仕事満足度の向上です。そのためには全員参加のワークショップによる迅速な意思決定、重要だが緊急でない業務への注力、そして良好な「関係の質」の構築が不可欠です。

ワークショップでは「こうなったらいい」という理想について意見を交換し、「有給休暇を取得しやすく」「学校行事を増やしたい」などの前向きな意見が出ました。一方で「組織で働く以上仕方がない」といった風潮が根強く、実際にはこうした意見が行動や制度の改善につながっていない現状も明らかとなりました。

働き方改革の進め方と重要な考え方

- ワークショップ形式で意見を出し合い、チームを組んで具体的な進め方を話し合い意思決定を迅速化する

- 早く帰ることや残業をなくすこと以上に、教員という仕事の楽しさややりがいを高めることが真の目的である

- 緊急度は低いが重要な業務(第二領域)の時間を増やすことが大切。会計業務などは外注化も検討し、本来の創造的な業務時間を確保すべき

- 目先の業務に追われるだけでなく、長期的な視点で業務改善に時間を投資することが、結果的に全体の効率を高め、全員を幸せにする

- 改革の成果は始めた直後が最も大きく、次第に伸びを感じにくくなるため、長期的な視点で継続することが重要

- 組織改善の鍵は「関係の質」にある。良好な人間関係が良い思考、行動、そして結果へと繋がる好循環を生むため、最初に投資すべきは関係性の構築である

小さな行動の変化から始め、持続可能な働き方改革を進めていきましょう!

1日目の最後は懇親会が行われ、和やかな雰囲気の中で食事を楽しみながら自由に意見を交わし、距離を縮める有意義な交流の場となりました。

2日目 茨城教育旅行プログラム満喫ツアー(笠間、大洗)

2日目は、弊社の教育旅行で子どもたちが実際に体験している事業所を訪問しました。

kasamarron cafe

最初に訪れたのは、笠間市の kasamarron cafe。運営する株式会社アドバンフォースの海老沢さんより、事業内容と施設についてご紹介いただきました。

kasamarron cafe は旧校舎をリノベーションした施設で、モンブランをはじめとする栗尽くしのメニューを提供しています。ここでは栗畑で採れた栗を、洗浄・選別・加工まで一貫して行っており、中学生や高校生が栗の収穫や加工体験をすることができます。

実際にモンブランづくりを体験した子供たちの反応も交えながらプログラムの内容をご説明いただきました。

プロジェクト茨城

続いては、筑波海軍航空隊記念館を訪問しました。

筑波海軍航空隊は1934年、霞ヶ浦航空隊友部分遣隊として開隊後1938年には独立し、海軍の戦闘機操縦訓練基地として機能しました。太平洋戦争末期には「特攻隊」の訓練も行われました。

旧司令部庁舎は老朽化により取り壊し予定でしたが、2013年に映画『永遠の0』のロケ地として使用されたことをきっかけに保存が決定。2018年には笠間市によって、指定管理のもと記念館としてリニューアルオープンしました。

司令室や戦闘機のエンジンなどの資料を見学し、戦争を経験された方の証言映像も拝見しました。平和学習といえば、広島・長崎・沖縄が思い浮かびますが、実はここ茨城でも戦争について学べることは、あまり知られていません。この記念館では、戦時中の筑波海軍航空隊の歴史や、当時の若者たちがどのような思いで戦地に赴いたのかを知ることができます。戦争の悲惨さ、そして平和の尊さを改めて深く学べる貴重な場所です。

Ume Sonare oarai

午後は大洗町へ移動し、Ume Sonare oaraiにて梅シロップづくり体験に参加いただきました。

Ume Sonare oaraiは天保元年(1830年)創業の梅干し等漬物製造販売の老舗「吉田屋」が手がける、全国初の梅体験パークです。梅をより知ってもらいたいという思いのもと、梅シロップ作り体験・梅酒作り体験ができます。

今回は子供たちが体験する内容にて実施。まずは梅のヘタを取り除き、袋に梅と砂糖を入れて、梅全体に砂糖がまんべんなく行き渡るように振り混ぜます。完成までは数週間かかりますが、その間のお世話の仕方や、梅の品種の違い、漬け方のコツなども丁寧に教えていただきました。

大洗漁業協同組合

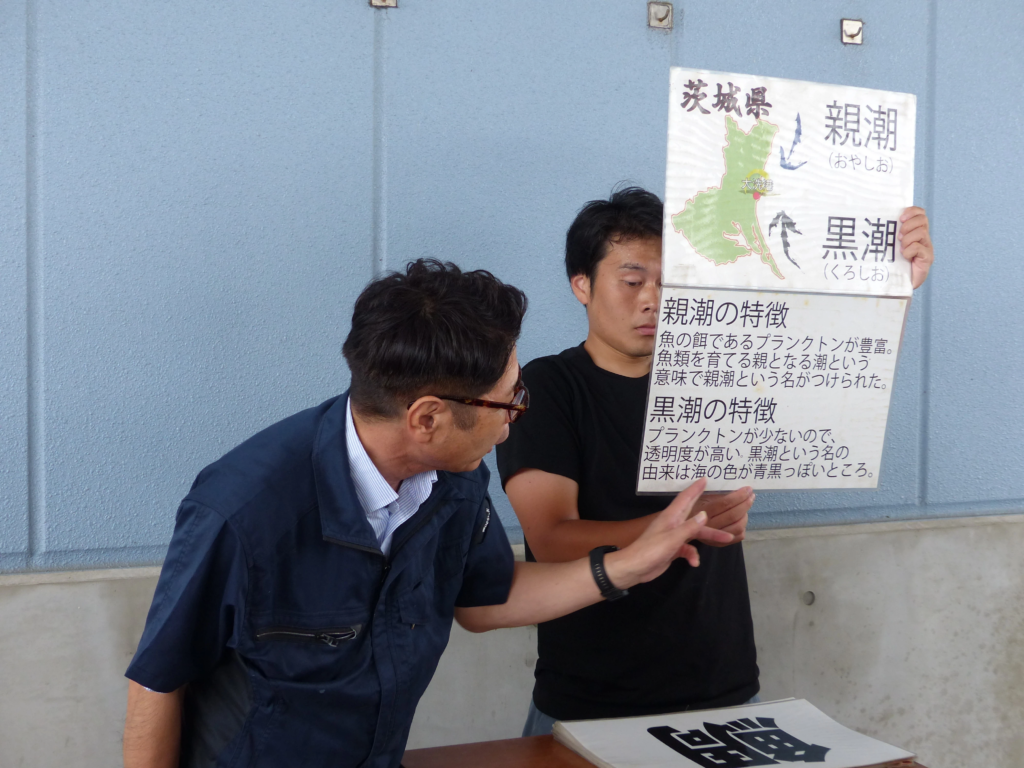

最後の訪問先は 大洗漁業協同組合 でした。

茨城県大洗町は、シラス漁の有名な産地として知られています。町の卸売市場における水揚の大部分をシラスが占めています。

ここでは、シラス漁の説明のほか、実際の漁船も見学させていただきました。

漁法としては、全国的に一般的な「二艘びき」と異なり、大洗町を含む茨城沿岸では「一艘びき」を採用。この方法により、短時間で網を引き上げるため、シラスの鮮度を保った水揚げが可能です。

漁獲後はすぐに冷却され、桶に詰められて荷捌き場へ。セリを通して迅速に流通・加工されます。カルシウム豊富な「シラス干し」として流通するほか、町内では鮮度が命の「生シラス」を使った「生シラス丼」が人気です。

シラス漁では、「ボールローラー」と呼ばれる機器が使用されています。これは漁業現場で用いられる網揚げ機器の一種で、2つの空気入りの球形ゴムタイヤで網やロープを挟み、空気のクッション効果により摩擦や衝撃を抑えながら巻き上げを行う仕組みです。この機器を使うことで、漁具を傷めずに連続作業が可能になります。

漁船を見せていただいた後は新鮮な生シラスを試食させていただきました。

見た目は透明感があり、ツヤツヤと光るその姿にまず驚きです。

あまりのおいしさに、みなさん箸が止まらず新鮮な生シラスに夢中でした!

最後はco-enに戻り、2日間を通して意見交換を行いました。

参加された先生方の関心が特に高かったのは、研究学園都市・つくばについてです。最先端の科学技術や研究機関の集積、学びにつながる施設の充実度が評価され、教育旅行先としての魅力を実感されました。

一方で、以下の率直な意見・懸念も寄せられました。

- 「なぜ茨城なのか」を明確に伝える必要がある。他県との差別化や、茨城でしか得られない学びの設計が重要。

- 各訪問先に“ストーリー”が必要で、単なる見学ではなく学習の目的やつながりを意識した工夫が求められる。

- 数百名規模の大人数受け入れが現実的かどうか、受け入れ体制への不安もあった。

これらの声は、今後のプランニングにおいて非常に重要な意見となりました。みなさま貴重なご意見をありがとうございました。

最後に

今回はお忙しい中【シン・茨城教育サミット】にご参加いただき、誠にありがとうございました!皆さまの積極的で熱心な姿勢に、私たちも一層モチベーションが高まりました。

弊社としてはこのようなイベントを通じて、皆さまの学びと交流の場を提供できたことを大変光栄に思います。今後も教育旅行を通じて子どもたちの成長を支援するとともに、先生方のサポートにも尽力してまいります。

次回のイベントでも、皆さまにお会いできることを楽しみにしております!