「求められる附属」を目指して 〜AI時代の教育改革に挑む長谷川校長の挑戦〜

茨城大学教育学部附属小学校 長谷川眞人校長インタビュー

今回は、茨城大学教育学部附属小学校の長谷川眞人校長にお話を伺いました。教育現場の最前線で改革に取り組む長谷川校長が語る、AI時代の教育のあり方とは――。

附属小学校の教育DNA 〜総合学習からAI時代への挑戦〜

尾崎:附属小学校の役割についてはいかがお考えですか?

長谷川校長:本校は、学力向上を第一優先とする教育機関ではありません。もちろん学力の捉え方にもよりますが、私どもが重視しているのは「生きる力」の育成です。AI時代においては、まさにこうした能力こそが重要になってくると考えています。

AIには代替できない教育を提供することが、これからの学校教育の重要な使命だと認識しています。それは、クラスメートや仲間と共に生活し、実体験を積み重ねることです。体験を通じて学びの必要性を実感し、主体的に学習に向かう姿勢を養うことが、今後の学校教育に求められる役割だと考えています。

尾崎:具体的に附属小学校では、どのような教育に力を入れているのでしょうか?

長谷川校長:本校では50年以上にわたり総合学習に取り組んでおり、これが本校の教育活動における重要な特色となっています。「身近な学習対象とかかわっていく学習を通して、自ら課題を見付け、粘り強く解決しようとするとともに、課題を調べるための方法を身に付け、友達と協力しながら取り組む態度を育て、見方や考え方を豊かにします」という明確な目標のもとで教育を進めています。

「ゆめの時間」と「ひびきの時間」という2つの時間で総合学習を構成し、児童たちがこれまでに学習してきた内容に基づいて、その年度のテーマや学習の流れを決定しています。単なる知識の詰め込みではなく、児童自身が課題を発見し、解決していく力を育成することに教育の重点を置いているところです。

教育改革への挑戦 〜個人探究時間の導入〜

尾崎:具体的にどんな改革を進められているんですか?

長谷川校長:今年度より40分授業を導入し、個人探究時間を新たに設けました。従来の学級という枠組みは、管理上の必要性から設けられた人為的な集団であり、児童の多様な興味・関心に必ずしも対応できるものではありません。少なくとも個人探究の時間においては、学級や学年の枠を取り払い、共通の興味を持つ児童が集まる異学年集団での学習を実現したいと考えています。

尾崎:本当に素晴らしく、附属らしい挑戦ですね。

長谷川校長:異学年での交流は、児童同士の教育的効果が非常に高いものと期待しています。年下の児童から質問を受けた際には、年上の児童は責任感を持って対応しようとします。このような環境が、児童の学習意欲を自然に高める効果があると考えています。

同年齢の同質集団では、どうしても甘えが生じがちですが、異年齢集団では自然と上級生としての自覚が芽生え、より積極的な学習姿勢を示すようになります。まさに「立場が人を育てる」という教育的効果を期待しているところです。

外部リソースの活用 〜大学院生や保護者との連携〜

尾崎:外部との連携についてはいかがですか?

長谷川校長:現在、5年生と6年生の教室間にICT環境の整備を進めており、この空間にモニターを設置して、特定の時間帯にオンラインでの学習支援を受けられるシステムを構築しています。大学院生をはじめとする豊富な人的資源を有効活用し、専門分野を学んでいる方々と児童が直接質問や対話ができる環境を整えたいと考えています。

また、保護者の皆様のご協力もさらに推進していきたいと思っています。保護者の中には様々な業界で専門性を発揮されている方が多数いらっしゃいます。現代社会において、児童が多様な大人と関わる機会が減少している中で、各分野の専門家である保護者の方々と直接お話しできる機会を設けることは、児童の視野を広げる上で非常に意義深い取り組みだと考えています。

「求められる附属」への道

尾崎:今後の附属小学校の方向性について教えてください。

長谷川校長:「求められる附属」というのが、現在本校が掲げている重要なキーワードです。これは、保護者や児童から信頼され、近隣の学校からも教育的価値を認められ、さらに行政からも必要とされる学校でなければならないという意味です。

こうした「求められる附属」を実現するためには、保護者、児童、他校、行政それぞれの視点から価値ある教育実践を展開する必要があります。今回の40分授業の導入も、その教育効果について客観的なデータを蓄積し、附属校としての先進的な取り組みを実証することで、初めて社会からの必要性を認識していただけるものと考えています。

このような革新的な教育実践を通じて、本校で学ぶ児童たちがいかに豊かな人間性を育んでいるかを、広く社会に示していくことが私どもの使命だと認識しています。

印象的な教育実践 〜「12歳の目で見た京都」〜

尾崎:先生が附属の教員時代にはどんな取り組みをされていたんですか?

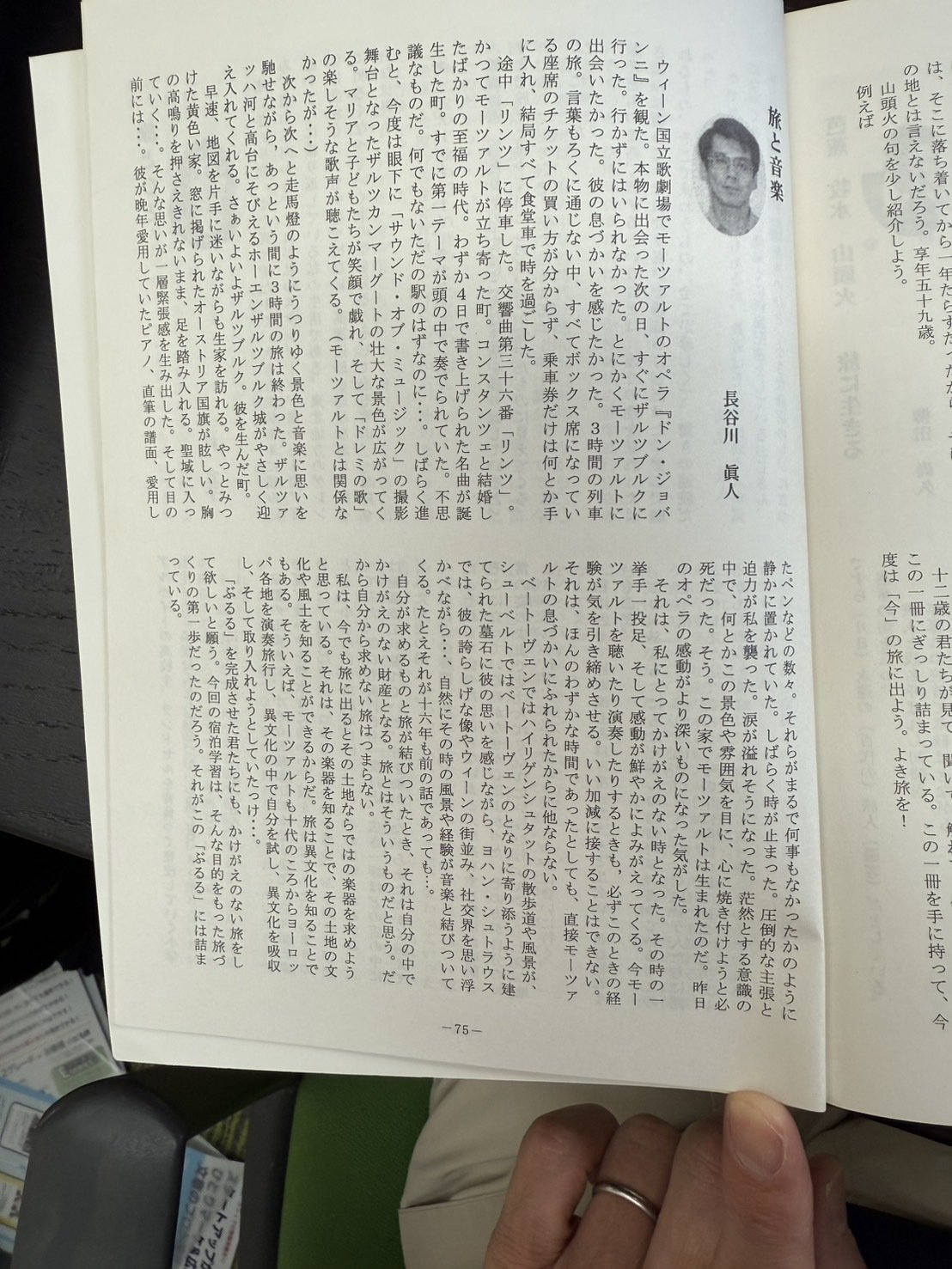

長谷川校長:私が本校で教員として勤務していた時期に実践した取り組みですが、6年生の修学旅行において「12歳の目で見た京都」という冊子を作成するプロジェクトを行っておりました。児童たちが京都を訪れ、12歳という年齢ならではの視点で捉えた京都を一冊の書籍としてまとめる取り組みです。

見学場所をABCスポットに分類し、Aは必ず訪れるべき代表的な場所、Bは興味深い場所、Cは隠れた名所として設定いたします。児童たちは12歳の視点から各カテゴリーを必ず含めた見学計画を立て、宿舎に戻った後、直ちに編集会議を開始するという流れでした。

確かに作業は困難を伴いますが、児童たちにとっては非常に価値ある体験となります。一つの作品をみんなで協力して完成させることで、単なる観光ではない、真の学習としての修学旅行の意義が生まれるのです。

児童は自発的に調べ学習を行います。教員が一方的に説明するよりも、自分たちが実際に現地を訪れるために必要な情報として調べることで、12歳という年齢特有の視点が生かされます。まさに世界に一つだけの、オリジナルな作品が完成するわけでございます。

下記は当時の附属小学校が本を出しています、絶版になっていますが中古を探すとちらほら。尾崎は購入したので見たい方はお声がけください。

まとめ 〜教育の本質を見つめて〜

長谷川校長のお話から見えてきたのは、AI時代だからこそ大切にすべき「人間らしい学び」の姿でした。個人の興味を尊重し、異年齢での学び合いを促進し、実体験を通じて深い学びを創造する。そんな教育実践が、茨城大学教育学部附属小学校で着実に形になっています。

今回のお話を伺って、これからの仕事におけるAIとの付き合い方について改めて考えました。共感力と創造力を持って人が表に立ち、AIがサポートする。それ以外の業務は、ほとんどAIに代替される時代が来ると思います。

まさに附属小学校では、この「共感力と創造力」を育む教育が実践されています。「ひびきの時間」での課題発見・解決学習、異年齢集団での学び合い、そして今年度から始まった40分授業での個人探究時間。これらすべてが、AI時代を生き抜く力を子どもたちに与えているのだと感じました。

「求められる附属」として40分授業への挑戦をはじめ、時代に合ったチャレンジを続ける茨城大学教育学部附属小学校。私も今後、この学校の取り組みを継続的に追いかけ、多くの教育関係者や保護者の皆様に発信していきたいと思います。変化の激しい時代だからこそ、子どもたちの未来を真剣に考える附属小学校の挑戦に、ぜひご注目ください。

取材・文:尾崎(アーストラベル水戸代表)

協力:茨城大学教育学部附属小学校

アーストラベルでは、教育関係者向けの視察旅行や研修プログラムも企画しています。詳しくはこちらをご覧ください。